-

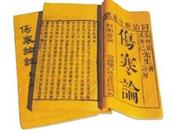

伤寒论经方学堂 伤寒论包括什么

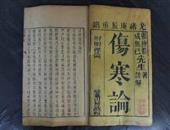

第二卷为“伤寒例”、“辨痓湿暍脉证”、“太阳病脉证并治上”,主要总论六经发生、发展、治疗、预后的一般

-

小型伤寒是什么病 伤寒要如何治疗

伤寒的症状包括长期缓慢的发烧,可达39至40c(103至104f),其他症状有出汗、腹痛、肠胃炎、严

-

伤寒论速记的概述 伤寒论的速记要点有哪些

作者原撰《伤寒杂病论》16卷,后经晋代王叔和整理,将其中有关伤寒证治等原文重予编纂,北宋治平二年(1

-

伤寒论的温中学说是什么 《伤寒论》的救阴法说明

”对于干姜的温中作用,仲景在《伤寒论》和《金匮要略》中进行发挥,扩大了其适用范围,除用于脾胃虚寒所致

-

伤寒杆菌的形态及其染色是什么样的

那么伤寒杆菌的形态及其染色到底是什么样子呢?现在我们就来大家详细地讲解一下这个问题,希望对大家有帮助

-

伤寒杆菌的鞭毛染色是什么 伤寒杆菌作用是什么

大家都知道,人类的80%以上的疾病都是由于细菌感染或者是细菌感染组织之后引起病变,所以才使得身体出现

-

简析伤寒论各个版本 伤寒杂病论哪个版本好

敦煌莫高窟藏经洞的封洞时间,多数学者考证认为在西夏时代,而他的发现距今仅一百年,且对《敦煌本伤寒论》

-

伤寒论是谁写的 伤寒的调理方法介绍

从方药治疗的药性分析,已概括了汗、吐、下、和、温、清、补、消八法,或单用、或数法结合应用、或分阶段论

-

道鉴伤寒论 伤寒的形成与治疗

少阳病用小柴胡汤……归纳总结了不同的病程阶段和症候类型的证治经验,论析主次分明,条理清晰,能有机地将

-

伤寒杂病是什么 伤寒杂病怎么办

对于杂病,我们要做到的不仅仅是医治,还要做到防御,平时多运动,健康饮食,做到均衡营养,早起早睡,保持

-

古代伤寒死亡率 伤寒如何是好

葱白也是不错的选择,我们知道葱白它能杀灭病菌,因此能帮助我们提高机体的抵抗力,对于预防和治疗感冒有很

-

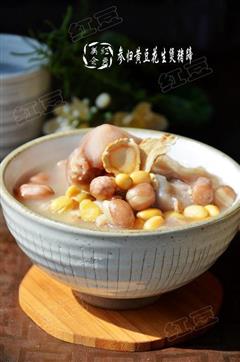

伤寒杆菌吃什么食物好?如何饮食

伤寒杆菌吃什么食物好?如何饮食?伤寒杆菌常吃的食物有马齿菜、马齿苋...

-

伤寒吃什么食物好?如何饮食

伤寒吃什么食物好?如何饮食?伤寒常吃的食物有茶水、茶水、蚯蚓...